Paru courant 2021, le dernier livre de Philippe Lefebvre a connu une audience importante avec la révélation par la CIASE de l’ampleur des abus dans l’Église et de sa responsabilité institutionnelle. D’autant que l’auteur, religieux dominicain, est un des principaux « lanceurs d’alerte » qui a été confronté, comme peu d’autres, à l’omerta du milieu et la violence des représailles.

Ce contexte ne doit pourtant pas conduire à aborder ce livre comme une analyse des déviances de l’Église contemporaine, ni un programme des réformes à conduire. Ce n’est pas non plus un témoignage sur l’expérience de l’auteur, même si elle est évoquée rapidement au début pour situer le propos.

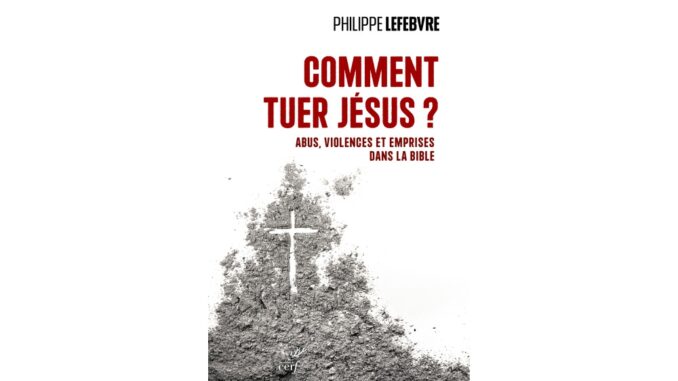

Si le titre paraît provocateur, il ne l’est qu’en apparence. « Comment tuer Jésus » n’est rien d’autre que la préoccupation des grands prêtres et des scribes, telle que la rapporte l’Évangile (Mc 14,1). Il faut surtout bien prendre en compte le sous-titre avant de se lancer dans la lecture : « Abus, violences et emprises dans la Bible ».

Il s’agit en effet, avant tout, d’un ouvrage d’exégèse, certes rendue accessible par le style alerte de l’auteur, mais sans rien renier de l’exigence biblique. C’est un spécialiste de la Bible qui ouvre le Livre et nous invite à sa suite à écouter et comprendre ce qu’elle nous dit – de Dieu, mais aussi de nous, car « la Bible nous lit ». L’ambition est, à partir de la Bible, « d’élucider théologiquement ce qui se passe quand des abus ont lieu, quand ils sont connus et pourtant tus (…) quand les victimes ne sont pas écoutées ».

Il serait difficile de résumer de manière fidèle l’ensemble de ce livre très dense qui mérite d’être lu, voire relu, crayon à la main. Il n’est pas inutile de laisser décanter cet ouvrage. Plusieurs mois après l’avoir refermé, de nombreuses pensées de ce livre continuent de m’inspirer.

Au fil des pages, le fr. Lefebvre souligne notamment le rôle spécifique des femmes et des enfants, en particulier dans les livres historiques, qui sont bien souvent les premières victimes des abus – dans l’Écriture comme dans les affaires de violence contemporaines. Il médite aussi l’importance des déplacements dans la Bible, et en particulier des « bifurcations » : ces moments où Dieu se révèle au détour d’un chemin inattendu, que ce soit par exemple pour aller voir le buisson ardent ou pour porter secours au voyageur blessé sur le chemin de Jéricho. Notre histoire avec Dieu est un chemin qui nous conduit par bien des détours et réclame toute notre attention pour discerner et comprendre ces détours. Or l’abuseur est justement celui qui ne respecte pas le chemin de l’autre : il « détourne et entraîne là où l’on ne voulait pas aller ou bien, droit dans ses bottes, il continue sa route là où il fallait prendre un embranchement ».

En fin de compte, l’auteur montre surtout que l’abus n’est pas un « à-côté » dans la vie de l’Église, une sorte de sortie de route malheureuse. Il est au cœur même de ce qu’elle célèbre et proclame dans la liturgie eucharistique : l’innocent bafoué, assassiné, qui ressuscite et vient juger les vivants et les morts.

De fait, l’abus et la violence sont présents à travers toute la Bible, de la Genèse jusqu’à la crucifixion. Dès le jardin d’Eden, il est question de mainmise, d’accaparement, d’usage dévoyé du don de Dieu. Dans l’Ancien Testament, les exemples sont nombreux de prêtres qui abusent de leur fonction pour commettre leur mal – y compris le viol et le meurtre – comme aussi de silence ou d’absence de réaction chez ceux qui laissent faire. Y compris, là encore, parmi les religieux, qui parlent souvent à tort. L’auteur pointe les usages abusifs de la parole par ceux qui en ont reçu la charge et qui s’en servent pour étouffer le cri des victimes. Celui-ci retentit pourtant à travers toute la Bible, réclamant justice et même vengeance – et pas métaphoriquement (il faut relire les psaumes).

L’un des passages les plus marquants de l’ouvrage est peut-être la lecture de l’épisode du « possédé » de Gérasa (Mc 5, 1-20). L’auteur relève en effet cette anomalie : les habitants n’expriment nulle peur face à celui qu’ils décrivent comme « possédé par un esprit impur », ni même face aux démons qui l’habitent. Au contraire, c’est seulement après que le possédé soit libéré et rétabli dans son bon sens, qu’ils prennent peur et demandent à Jésus de quitter les lieux. Il apparaît alors, rétrospectivement, une forme « d’entente cordiale » entre les démons et les Géraséniens. Au fond, le groupe était bien content de garder à proximité ce bouc émissaire pour se rassurer collectivement : « c’est lui le possédé, ce n’est pas nous ». D’ailleurs, les habitants ne veillaient-ils pas régulièrement à l’attacher, comme pour s’assurer qu’il ne s’éloigne pas trop ?

Ph. Lefebvre relit à la lumière de ce passage évangélique la situation de ces communautés religieuses qui ont été confrontées à un membre qui semblait « dérailler ». Il s’agissait souvent de personnes justes, prêtes à faire confiance, à s’engager dans la relation, et qui se sont retrouvées face à des prédateurs. Elles constituaient dès lors les victimes idéales pour « l’esprit impur » qui animait l’agresseur. Les manifestations qui apparaissaient alors – que les communautés interprétaient comme des formes de possession – n’étaient-elles pas un combat contre cette emprise, l’expression d’une conscience qui se révolte face à l’injustice qu’elle subit ? Il est arrivé qu’une supérieure, face au comportement perturbé d’une sœur, en appelle à l’exorciste. Or si une présence diabolique était bien à l’œuvre, ce n’était pas dans le cœur de la victime, mais chez la prédatrice et chez tous ceux qui, dans la communauté, ne voyaient rien et se rassuraient, comme les Géraséniens, en concentrant la culpabilité sur celle qui était la victime.

Face à la logique d’exclusion des groupes, l’auteur relève cet autre point qui m’a beaucoup marqué : lorsque Jésus donne une personne en modèle de foi, ou encourage la foi d’une personne, c’est une personne extérieure à la communauté croyante. Le centurion romain, la cananéenne, le bon samaritain… À l’inverse, il ne se prive pas de reprocher leur manque de foi aux « pratiquants » de son époque. C’est à ceux qui « étaient appelés à ouvrir les portes de la Parole, de la Justice, de la Vie » mais qui ont refermé ces portes que s’adressent les fureurs de Jésus.

À la fin de son ouvrage, Philippe Lefebvre aborde une question qui lui a souvent été posée – comme, sans doute, à de nombreux autres croyants, quand ils ne se la sont pas posées eux-mêmes : comment peut-il rester dans l’Église, après tous les crimes dont elles s’en rendue complice, sinon coupable ? Plus que toute apologétique ici vaine, la réponse du frère dominicain est proprement évangélique : quand on s’efforce d’être proche de ceux qui souffrent, on reste toujours dans l’Église, car ils sont le corps du Christ souffrant. « Pourquoi donc sortir de l’Église quand ce qui est son Essentiel, ce pour quoi on vit dans l’Église, est partout présent ? »

Les quelques points que j’ai mis en lumière ici ne rendent pas justice à l’ensemble de l’ouvrage. Il y aurait bien d’autres choses à relayer, tant le livre est riche et mérite, vraiment, d’être lu par le plus grand nombre. En ouvrant la Bible pour éclairer la dimension la plus ténébreuse de la vie spirituelle, le livre du fr. Lefebvre apporte paradoxalement – par son intelligence, sa vigueur, sa parole claire – un peu d’espoir au milieu d’un océan de tristesse, d’amertume ou même de colère. En revenant à l’essentiel, en nous invitant à nous « laisser lire » par la Bible, cet ouvrage apporte même un vrai réconfort.

Poster un Commentaire